寿司の種類~なれずし・押しずし・握りずしなど

寿司といっても、いろいろなものがあります。まず、一番最初に思い浮かぶのは、握り寿司ですね。ひな祭りに食べるのは、ちらし寿司。節分の恵方巻は、のり巻き寿司。どれも「すし」です。さらに、伝統的に作られてきた発酵寿司もあります。この記事では、代表的なお寿司の種類をご紹介します。

「すし」の定義

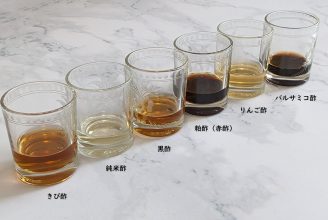

すしの定義は、「寿司飯と寿司ネタを一緒に食べるもの」とされています。すしの起源は、東南アジアで作られている塩漬けにした川魚をご飯と一緒に漬け込んだ『乳酸発酵の保存食』にあります。約3000年前、稲作と一緒に日本に伝来したと考えられています。また、すしという言葉の語源は、日本語の『酸い飯(すいめし)』が転じたもので、つまり『酸っぱいごはん』という要素が重要な料理です。

寿司という漢字が登場するのは江戸時代。『寿を司る』という意味で、漢字が当てられました

かつては保存食であったすしは、時代とともに、酸っぱい飯と魚を味わう料理へと変化していきました。米飯の自然発酵によってつくられる乳酸味から、外から添加した食酢の酸味へと代わり、短時間で作れるようになりました。今では、魚介の刺身だけでなく、ハンバーグや天ぷら、野菜を使った精進料理のお寿司など、さまざまな組み合わせで食されています。

握り寿司(江戸前寿司)

私たちにとって最も身近な握り寿司は、江戸時代後期に発明されました。たった200年ほど前に登場した、新しいお寿司なのです。当時の握り寿司(江戸前寿司)は今の2.5倍の大きさで、おにぎりのようなサイズ感でした。魚介や玉子焼きを寿司ネタに酢飯を握る。それだけで、すぐにその場で食べられる握り寿司は、気の短い江戸っ子に大流行しました。

1923年(大正12年)の関東大震災をきっかけに、東京で職を失った寿司職人たちが地方で握り寿司屋を始め、全国へと普及していきます。さらに、冷蔵庫や回転ずしの登場によって、鮮魚ネタの種類が増え、さらに、ハンバーグや天ぷらなど魚介類に限定しない多種多様な寿司ネタで握られるようになり、より多くの人を惹きつける料理へと進化してきました。

巻き寿司

巻き寿司は、海苔などで酢飯やネタを巻いたものです。文献をたどると、江戸時代中頃(1750年)の『料理山海郷(りょうりさんかいごう)』にて初めて「巻鮨」が紹介されています。誕生当時は、海苔ではなくフグの皮や和紙で巻いていました。時代とともに全国へと広がり、海に近い地域では、海苔や昆布など、山の中では高菜の漬け物が巻き材として使われました。

巻き寿司には、地域性があり、関東では「細巻き」、関西では「太巻き」が好まれます。海外では、黒い食べ物は見た目が悪く、怖いイメージを持つことから、酢飯の内側に海苔を巻いた「裏巻き」の寿司が作られています。また、SNSでは、巻き寿司の断面を美しく飾る「飾り巻き寿司(切り出し)」も話題に。他にも、手巻き寿司・軍艦巻きなど、様々なスタイルの巻き寿司が作られています。

| 細巻き | 具材の種類を絞って細く巻いた寿司。関東で主流。 例:鉄火巻きやカッパ巻き |

| 太巻き | 玉子焼き・かんぴょう・椎茸など、いくつもの具材を大判の海苔で太く巻いた寿司。関西で主流。例:節分の恵方巻 |

| 裏巻き | 酢飯の内側に海苔を巻いた寿司。海外で好まれ、日本に逆輸入されている。 例:カルフォルニアロール |

| 手巻き寿司 | 家庭でのハレの日のご馳走に、酢飯と好みの具を自分の手で巻く寿司。 |

| 軍艦巻き | イクラやウニなどの握りにくいネタをのせたシャリを海苔で軍艦のように巻いた寿司。 |

いなり寿司

いなり寿司は、酢飯を甘辛く煮た油揚げで包んだお寿司です。江戸時代が発祥と言われていますが、詳細は明らかになっていません。1852年に書かれた『近世商賈尽狂歌合(きんせいあきないずくしきょうかあわせ)』では、いなり寿司の露天売りの様子が描かれています。当時は、一定の長さのある棒状のいなり寿司を包丁で切り売りしていました。

いなり寿司は、東西で大きく特徴が異なります。東日本は、米俵をイメージしたような四角で、濃く味付けした油揚げで、白い酢飯を包みます。西日本のものは、狐の耳をイメージしたような三角で、人参や椎茸などいろいろな具材が入った五目ずしを薄く味付けした油揚げで包みます。

巻き寿司といなり寿司をセットにした折詰を助六寿司といいます。歌舞伎の演目が名前の由来となったもので、全国のスーパーに置いてあります。甘い味付けで子どもが喜ぶ惣菜寿司ですね。助六寿司も東西で違いがあるそうです。

ちらし寿司

ちらし寿司は、酢飯の上に多数の具を散らしたお寿司です。ばらずし、五目ずし、起こしずしなど、各地で作り方・食べ方・名称に差異はありますが、いずれにせよいちばん家庭的な寿司といってよいと思います。

地域的な傾向をみると、東日本は江戸前寿司から派生した酢飯の上に魚や錦糸玉子を並べたものが主流です。西は、酢飯の上に錦糸玉子や海苔をちらし、高野豆腐やかんぴょう、しいたけ、穴子などを使っている五目ちらし寿司が主流です。

私は、ちらし寿司が全国各地で多様な姿で作られ続けているのは、各地の寿司文化の収斂進化の結果ではないかと考えています。「よりシンプルで作りやすく、祝いの席の寿司をできるだけ豪華に。」そういった想いは庶民に共通のものです。その土地で受け継がれてきた寿司を、その土地でよく獲れる特産品を使い、より作りやすくする工夫が加えられた結果、バラエティー豊かな郷土ちらし寿司が生まれていったのだろうと思います。

箱ずし・姿ずし(押し寿司)

押しずしは、木箱などに酢飯と具材を詰めて押し固めた寿司で、関西地方を中心によく見られます。押しずしは、頭と尻尾を付けて1匹の魚の姿のように見せる「姿ずし」と、大きい魚を切り身にして使う「箱ずし」の2つに大きく分けることができます。

姿ずしで有名なものは、京都の「鯖の棒寿司」と大阪の「バッテラ」。バッテラは、酢飯の上に酢〆めした鯖と白板昆布を重ねて型抜きしたものです。他に、あゆずし、カマスずしなどがありますが、食べやすさの都合から頭や尻尾のついたものは、あまり見かけなくなりました。

奈良の「柿の葉寿司」も姿ずしです。柿の葉で包むことで、寿司同士がくっつかないようにしているのと、葉っぱ特有の香りで魚の生臭みを抑え、風味を引き立てます。

箱寿司といえば大阪が有名です。長方形の木枠に酢飯を詰めて、具を載せて手で押さえます。中に挟む具は椎茸やかんぴょうなどのみじん切り、上に載せる具は魚介や玉子焼き。キクラゲなど彩りを考えて並べられます。

こけら寿司(押し寿司)

こけら寿司(杮寿司)の杮は、杮葺(こけらぶき)といわれる屋根の施工法から取られたものです。薄い木の板を何重にも重ねてつくる屋根のことで、この屋根のように、具材を酢飯の上に散りばめ、何重にも重ねてつくる押し寿司を「こけら寿司」といいます。押しずしの中でも、箱ずしの一種です。

有名なのは高知県のこけら寿司で、デコレーションケーキのように酢飯とカラフルな具材を何重にも重ねます。なんと160年前から作られているそうです。ケーキのようにと言いましたが、実は、押し寿司をケーキに見立てる「ケーキ寿司」というものもあります。子どもの誕生日パーティーやひな祭りのご馳走に、華やかに作れるとSNSで話題のメニューです。

こけら寿司のことを知らずとも、パーティーのご馳走メニューとして、ケーキのようなお寿司に辿り着くのは、世代を超えた魅力をもっていることの証明だと感じます。

なれずし(フナずし)

寿司のルーツにもっとも近いのが「フナずし」です。現在も滋賀県でつくられています。琵琶湖のフナを塩漬けにしたあと、ご飯に漬け込んで、自然乳酸発酵させます。漬け床のご飯は食べずに、魚だけを食べる、いわゆる魚の保存食です。

初めて食べる人は、濃縮された塩味と乳酸の酸味、うま味と独特の発酵臭に驚くかもしれません。しかし、食べ慣れてくると、濃厚さが堪らなくなります。チーズのようだと表現する人もいます。

いずし

なれずしは、漬け込んだ米飯を乳酸発酵させてつくるため年単位の時間がかかります。そこで、デンプンの分解が得意な米糀(麴菌)を混ぜて、乳酸発酵を促進させる方法が考案されました。この寿司を「いずし」といいます。

北海道のいずし・秋田のハタハタ寿司・石川県のかぶら寿司・福井県のニシン寿司など、雪の多い日本海側、寒い地域でよく作られています。魚だけでなく、野菜を一緒に漬け込むため、野菜由来の水分と糀由来の甘さで、とても食べやすい発酵寿司です。

まとめ

はじめに、すしの定義を「寿司飯と寿司ネタを一緒に食べるもの」だとお伝えしました。寿司ネタのバリエーションは、魚介以外にも広がったことは先に述べましたが、実は、寿司飯にも多様性があります。酢飯の代わりに卯の花(おから)に酢で味付けしたものを使う「卯の花ずし」や、酢で味付けした蕎麦を巻いた「そば寿司」など。まだまだ寿司は、アレンジの可能性を秘めた料理だと思います。

あらゆるものがお寿司に使われるようになって、改めて「お寿司って何だろう?」と考えるときが来ます。各地の寿司の姿をみると、私は、お酢の定義にもう一つの要素を加えたいです。お寿司は、ハレの日のご馳走だということを。

寿司はもともと保存食です。大切に保存しておいた料理を、いつ開けるのか。それは、何かの区切りだったり、お祝いをしたいときに、思い切って蓋を開けるものだったのではないかと思うのです。どの土地でも、大事に食べられてきたお寿司だからこそ、これからどのような姿に変わっても、「ハレの日の心」に感謝しながら、味わっていきたいですね。

![]()

中野 貴之

酢醸造家/(株)とば屋酢店 第13代目

「お酢のことならなんでもご相談ください」がモットー。お客様に「また使いたいと思っていただけるお酢」をお届けできるよう社員と力を合わせて精進中。セミナー講師も時々お引き受けします。