酢酸菌LPSは、免疫バランスを調整し、花粉症などのアレルギー症状を抑える

酢酸菌は、食酢づくりに欠かせない微生物です。近年、酢酸菌が生み出す食酢だけでなく、その菌体成分であるLPS(リポ多糖、リポポリサッカライド)の健康効果にも注目が集まっています。

LPSは、グラム陰性細菌の細胞外膜成分のひとつです。上の記事では、酢酸菌LPSを生物学的分類や細胞の構造から詳しく解説しました。この記事では、LPSの摂取による免疫バランスの調整効果に焦点を当て、花粉症などのアレルギー症状を軽減するメカニズムを紹介します。

酢酸菌LPSは花粉症などのアレルギー症状を軽減する

研究によると、酢酸菌LPSを摂取することで、花粉症やハウスダストによるアレルギー症状が軽減されることが報告されています。動物試験や人を対象とした臨床試験の結果をいくつかご紹介します。

- スギ花粉症モデルのマウスに酢酸菌LPSを食べさせたところ、鼻を掻く頻度が有意に減少しました(※1)

- スギ花粉によるアレルギー性鼻炎をもつ日本人男女を対象に、毎日30mgの酢酸菌を4週間継続摂取させた結果、鼻づまりの不快感が軽減されました。花粉飛散期(2月初旬から3月末)に実施した臨床試験です(※2)

- ホコリやハウスダストによる鼻の不快感を日常的に訴える日本人男女に対し、毎日400億個分の酢酸菌を摂取させた結果、そうでない人に比べて、鼻の不快感症状が改善されました(※3)

【参考文献】

※1: Amano S etc., Oral Administration of Lipopolysaccharide of Acetic Acid Bacteria Protects Pollen Allergy in a Murine Model. Anticancer Res. 2015 Aug;35(8):4509-14. PMID: 26168494.

※2:酢酸菌(Gluconacetobacter hansenii GK—1)はスギ花粉による鼻の不快感を軽減する―ランダム化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験―, 上條ほか, 薬理と治療 Volume 47, Issue 12, 1993 – 1999 (2019)

※3: 酢酸菌(GluconacetobacterhanseniiGK—1)は健常者の鼻の不快感を軽減する―無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験―, 吉岡ほか, 薬理と治療 Volume 47, Issue 3, 461 – 467 (2019)

アレルギーは、本来無害な物質に対する「過剰な免疫反応」によって引き起こされます。酢酸菌LPSを摂取することで免疫細胞が活性化し、バランスが整うことでアレルギー症状が緩和されると考えられています。

次の章では、免疫の基本メカニズムから順序立てて、LPSの働きを詳しくみていきます。

【1】免疫の仕組みの基礎知識

免疫とは?免疫の働きには、自然免疫と獲得免疫がある

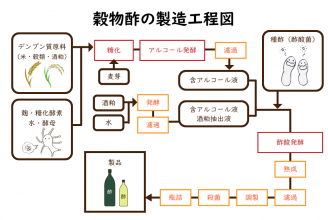

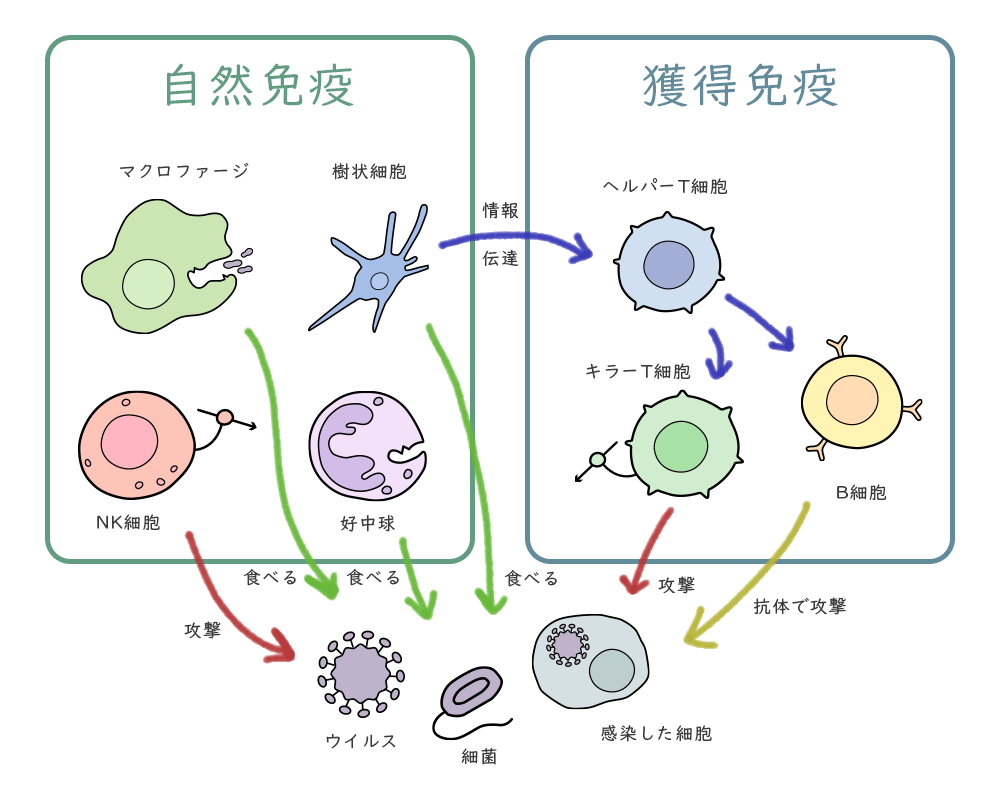

免疫とは、細菌やウイルスなどの異物から人のからだを守る仕組みのことです。人の免疫には、「自然免疫」と「獲得免疫」の2種類があり、それぞれ異なる役割を持ちます。まず自然免疫が、次いで、獲得免疫という2段階で機能します。

- 自然免疫:異物や病原体が侵入してきたら、すぐに働くのが特徴です。

- 獲得免疫:特定の異物・病原体に対して強力に働くものですが、機能し始めるのに時間がかかります。

免疫の働きをする主な細胞は、白血球です。白血球の仲間には、いろいろな働きをもつ細胞がいて、それぞれ異なる役割を果たしながら、人のからだを守る仕組みを維持しています。自然免疫と獲得免疫で、それぞれ担当する主な細胞が異なります。

| 自然免疫 | 獲得免疫 |

|---|---|

| マクロファージ 樹状細胞(抗原提示細胞) 好中球 NK細胞 | ヘルパーT細胞 キラーT細胞 B細胞 |

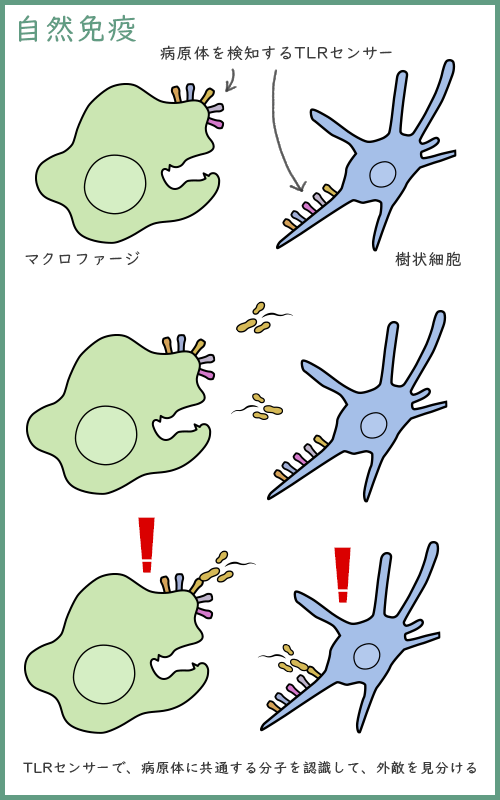

ゆるく病原体を見分け、食べて処理する自然免疫細胞

自然免疫を担当するマクロファージや樹状細胞、好中球は、体内に侵入した外敵を「食べる」という形で駆除します。マクロファージや樹状細胞には、病原体の存在を「ゆるく」検知するセンサー(TLR、トル様受容体)が備わっており、病原体に共通する成分を認識することで、外敵を見分けることができます。

例えば、グラム陽性細菌に共通する成分ペプチドグリカンを認識する2番目のセンサー(TLR2)、グラム陰性細菌に共通する成分LPSを認識する4番目のセンサー(TLR4)、ウイルスがもつ二重鎖RNAを認識する3番目のセンサー(TLR3)などです。

ヒトの免疫細胞のTLRセンサーは10種類あり、各センサーは病原体によくある成分に反応して、自然免疫細胞を活性化させます。

10のセンサーで、ほとんどの病原体をカバーすることができます。病原体を食べた自然免疫細胞は活性化し、情報伝達物質を出して仲間の免疫細胞を呼び寄せたり、次々と病原体を食べていきます。

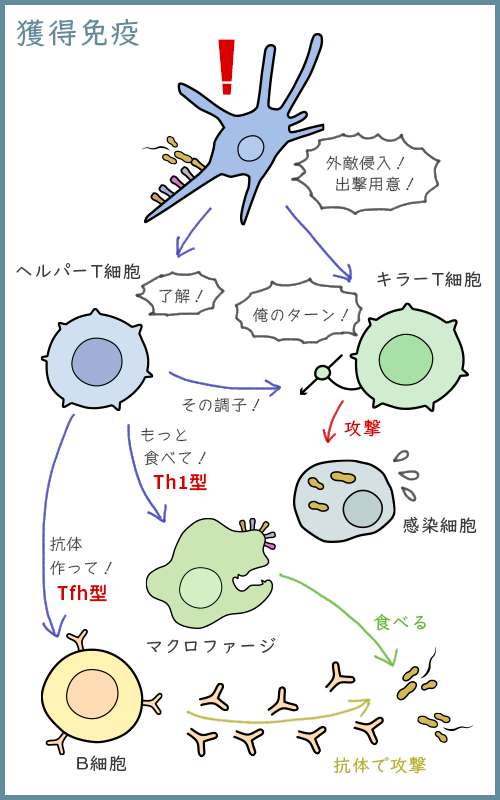

自然免疫細胞の指示で働き始める、ヘルパーT細胞

病原体が大量に侵入してきたり、感染力が強かったりして、自然免疫だけでは撃退できない場合、獲得免疫が働きます。自然免疫と獲得免疫の橋渡し役をするのが、抗原提示細胞ともいわれる『樹状細胞』です。

病原体を食べた樹状細胞は活性化して、その病原体だけに特別に反応する能力をもったT細胞を探し出し、活性化・増殖させます。T細胞には、2つの種類があります。一つは、感染した細胞を殺傷する『キラーT細胞』。もう一つは、他の免疫細胞を活性化させる『ヘルパーT細胞』です。

ヘルパーT細胞は、その病原体だけに効果抜群の抗体を出すB細胞を活性化させます。抗体は、血液中を流れる病原体に結合して、無力化することができるのです(液性免疫)。また、キラーT細胞やNK細胞のことも活性化させ、感染細胞をどんどん殺していきます(細胞性免疫)。さらに、ヘルパーT細胞は、自然免疫細胞であるマクロファージも活性化することができます。

このように、『樹状細胞』の抗原提示を受けて活性化されたヘルパーT細胞は、さまざまな免疫細胞を活性化します。そして、自然免疫・獲得免疫細胞は連携して病原体を撃退します。

【2】免疫細胞の対応力

病原体の種類に合わせて、ヘルパーT細胞は戦術を変える

病原体には、細菌・ウイルス・真菌(カビ)・寄生虫などがあります。自然免疫の場合は、原因物質が何であろうと、外敵を「食べる」ことで撃退します。一方、獲得免疫では、樹状細胞の抗原提示によって、その病原体だけに特化した強力な対処法を持っているヘルパーT細胞が働き始めます。

このとき、ヘルパーT細胞は、樹状細胞が食べた病原体の種類によって、いくつかのタイプに分かれて、その病原体に合った戦い方をしようとします。

例えば、ウイルスや細菌に対しては、Th1というタイプになります。Th1型の場合、キラーT細胞やNK細胞、マクロファージを活性化して、細菌やウイルスに感染した細胞たちを殺傷したり、食べたりするのを後押しします。

一方、寄生虫などの異物に対しては、Th2というタイプに分化します。Th2型の場合、好酸球や好塩基球、マスト細胞を活性化します。これらの細胞は、炎症物質を出して外敵を駆除します。ほかに、Th17タイプ、B細胞を活性化させて抗体を産出させるTfhタイプがあります。

ヘルパーT細胞がどのタイプに分化していくのかは、樹状細胞からの誘導(サイトカイン)に従います。ちなみに、Th1型タイプに誘導するサイトカインは、Th2型タイプへの分化を抑制するというように、サイトカイン同士はお互いに牽制する働きをもっています。

TLRセンサーで認識した敵のタイプに合わせて、前衛を強化するか、援軍を呼ぶか、特効薬を増産するか。戦術を変える免疫ってかしこいですね!

アレルギー反応は、免疫が過剰に働いたもの

私たちの体には「免疫」という病気を引き起こす異物(例えば、ウイルスや細菌など)から体を守る仕組みがあります。この仕組みが、ある特定の異物(ダニやスギ花粉、食物など)に対して免疫が過剰に反応して、体に症状が引き起こされることを「アレルギー反応」といいます。

アレルギーについて | アレルギーとは – アレルギーポータル

アレルギー反応は、食べ物や花粉など大きな害のない異物に対して「免疫が過剰に働く」ものです。Th2型タイプのヘルパーT細胞が過剰に働くと、寄生虫排除に使う強力な炎症物質を、花粉やダニ、あるいは食物アレルゲンに対しても使うことになります。

もちろん、Th1タイプが過剰に働くのも良くありません。ウイルス感染細胞を殺傷する力を自分の細胞に対して使ってしまい、自己免疫疾患を発症することもあります。どのタイプであっても、バランスよく、必要な分だけ機能しているのが良い状態なのです。

【3】酢酸菌LPSの摂取による、免疫バランスの調整

LPSは、グラム陰性細菌の細胞壁成分です。グラム陰性菌の代表的な病原体は、大腸菌、サルモネラ菌。怖い病原体です。人に有益な酢酸菌も、人に害をもたらす大腸菌も、共通してLPSを持っています。

マクロファージや樹状細胞のセンサーでLPSを検知すると「怪しいやつがきた!」と反応し、活性化します。活性化した樹状細胞は、ヘルパーT細胞をTh1型タイプへと誘導し、活性化させます。しかし、人に無害な酢酸菌の場合、大腸菌などに比べて、活性化の必要度は低く、免疫反応はゆるやかなものになります。

ここで重要なのは、Th1タイプに誘導するサイトカインは、Th2タイプへの分化を抑制するということです。つまり、「Th1型」を活性化することで、「Th2型」の過剰反応を抑えることができるのです。

このように酢酸菌は、免疫のTh1/Th2バランスを調整することで、アレルギー症状を軽減すると考えられています。

酢酸菌LPSを含むおすすめの食ベ物:にごり酢

にごり酢とは、酢酸発酵を終えた酢酸菌をろ過せずに残したお酢です。高濃度の酢酸菌LPSを含んでおり、酢酸と酢酸菌の効果を両方得られるという注目の健康食品です。

通常のお酢と同じように使うことができます。ヨーグルトや納豆などの発酵食品に混ぜるのがおすすめです。ヨーグルトに含まれる乳酸菌や納豆の枯草菌も、2番目のTLRセンサーに働きかけて免疫細胞を活性化させると考えられています。酢酸菌LPSと同時摂取で、2本のセンサーに働きかけることで、相乗効果が期待できます。

にごり酢は、毎日継続して摂取することが望ましいので、朝食などで習慣化できるメニューで日常に取り入れるのがおすすめです。

最後にまとめ

この記事では、

1.免疫の基本知識

2.酢酸菌LPSの免疫調整作用

3.LPSを含む食品

について解説しました。

免疫の基礎知識からスタートし、大学レベルの詳細な話にまで掘り下げて説明しました。免疫の話は、非常に複雑でまだ未解明のことも多いですし、この記事で紹介したメカニズムも、執筆時点での仮説に過ぎないともいえます。

免疫に興味を持たれた方は、以下のコンテンツがおすすめです!

・京大医生物学研究所所長 河本宏教授による、⼀般向けの免疫学入門の解説集

・免疫って? | 阪大微研のやわらかサイエンス 感染症と免疫のQ&A

・漫画『はたらく細胞』清水茜, 講談社

LPSが反応するTLRセンサーの存在が見つかったのは、約30年前のことです。それから、次々に免疫細胞の役割が明らかになり、さまざまな病気の治療につながる研究がなされています。医療技術が向上し、原因成分に直接働きかけるような強力な薬も見つかるかもしれません。

私は、お酢が薬ではなく、食品だという点が重要だと思っています。食品だからこそ毎日の食事に取り入れやすく、健康な人も、体調に不安を抱えている人も、誰でもすぐに始められます。皆さんも、にごり酢を活用し、免疫を意識した生活を始めてみませんか?

![]()

中野 貴之

酢醸造家/(株)とば屋酢店 第13代目

「お酢のことならなんでもご相談ください」がモットー。お客様に「また使いたいと思っていただけるお酢」をお届けできるよう社員と力を合わせて精進中。セミナー講師も時々お引き受けします。